基孔肯雅热防护指南

林家树 | 教授

裔卉一联康中医门诊(佛山)有限公司 中医科

基孔肯雅热(Chikungunya Fever),这个拗口的名字源自非洲坦桑尼亚的Makonde语,意为“弯曲的”、“弯腰的”——这正是形容患者因剧烈关节疼痛所呈现的特征性姿态。它并非遥远传说,而是一种由基孔肯雅病毒(CHIKV)引起、通过伊蚊(主要是白纹伊蚊和埃及伊蚊)叮咬传播的急性传染病。

一、认识病毒:小小蚊子暗藏威胁

基孔肯雅病毒属于披膜病毒科甲病毒属,主要通过感染媒介蚊虫在人与人或动物与人之间传播。这些蚊虫恰恰就是我们熟悉的“花蚊子”,它们在白天活动猖獗,尤以清晨和傍晚为甚。

- 传播途径明确(WHO, 2018): 主要媒介是埃及伊蚊(主要在热带)和白纹伊蚊(主要在温带),属于典型的蚊媒传播。

- 潜伏期清晰(CDC, 2022): 人被感染蚊叮咬后通常 3-7 天(范围 1-12 天)会出现症状。值得警惕的是,患者在发烧第一周是血液中病毒量最高、最具传染性的阶段。

- 感染性特征(Leparc-Goffart et al., 2014): 患者可能在症状出现前 24-48 小时就具有传染性,病毒血症通常持续 4-6 天左右。

二、症状识别:不只是“发烧”那么简单

基孔肯雅热的典型表现被称为“发热、关节痛、皮疹三联征”:

- 突发高热: 常常是首发和标志性症状,体温可能迅速攀升至 39°C 甚至更高,持续数日(通常 3-5天)。

- 重度关节痛: 这是基孔肯雅热最具特征性、也最困扰患者的症状。通常表现为剧烈、游走性的关节疼痛,手腕、脚踝、手指、膝盖等处最为明显。这种疼痛常在退烧后仍然持续,甚至可能演变为慢性关节炎状态,持续数月乃至数年。研究表明,约有30-40%的患者可能出现持续数月甚至更长时间的慢性关节疼痛、僵硬或肿胀。(Marimoutou et al., 2012)。

- 皮疹: 常在发热后几天出现,多为 斑丘疹或麻疹样,分布于躯干、四肢甚至面部,可能伴有瘙痒。

- 其他常见症状: 剧烈头痛、显著的肌肉酸痛(肌痛)、极度疲倦乏力(虚弱)、恶心呕吐等也较为常见。

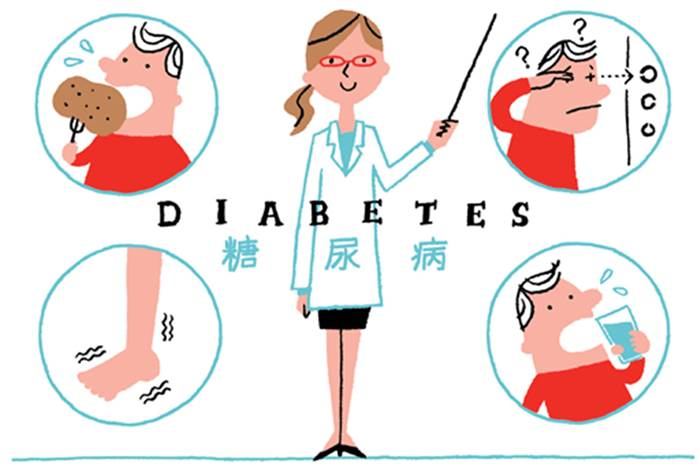

值得注意的是,大多数患者能够痊愈,但也存在重症情况的风险,尤其在新生儿、老年人(>65岁)以及患有高血压、糖尿病等基础疾病的人群中(PAHO, 2021)。这些人群感染后可能出现严重神经系统并发症(如脑膜炎)或更严重的症状。

三、日常防护:构筑防蚊屏障是核心!

在疫苗尚未普及的当下,最有效、最关键、最持久的方法就是避免蚊子叮咬! 请将防蚊灭蚊刻入日常习惯:

- 个人防护:

衣着长袖长裤: 尤其在户外活动、丛林地区或蚊虫活跃区,穿着浅色宽松长袖衣裤。

高效驱蚊剂: 于暴露皮肤和衣物上使用含有避蚊胺、派卡瑞丁或伊默宁 等公认有效的驱蚊成分产品,严格按说明书重复使用。

物理屏障: 在蚊帐内睡眠(确保无破洞),门窗安装纱网。

- 居家/社区灭蚊:

清除孳生地: 每周一次,务必翻盆倒罐! 清理家中及周围环境各类积水,不留死水。

管理储水: 如用桶储水,务必加盖密封。

辅助措施: 必要时,在专业人员指导下使用家用卫生杀虫剂(如蚊香、电热蚊香液、气雾剂)杀灭成蚊。

- 旅行注意:

行前查询: 前往热带地区旅行前,提前查询目的地基孔肯雅热等蚊媒传染病的流行情况。

全程防蚊: 在旅行地务必提高警惕,持续贯彻各种防蚊措施。

归国健康监测: 回国后2周内密切关注身体状况,若出现发热、皮疹、关节痛等可疑症状,立即就医并主动告知旅行史。

结语:重视而无需恐慌

基孔肯雅热的确可能带来痛苦,尤其是挥之不去的关节痛。但只要我们掌握其传播方式、识别关键症状、明确有效治疗仅限于缓解支持,并且将 “防蚊灭蚊” 的意识融入日常生活的点点滴滴——从清理积水到正确使用驱蚊剂,我们就筑起了对抗它的坚实防线。一旦出现相关症状,科学就医、及早诊断是关键。

科学认知配合有效的个人防护,是我们在与这些病媒“无声斗争”中最好的盾牌!

文献引用:

- Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2022). Chikungunya Virus: For Healthcare Providers. Retrieved from https://www.cdc.gov/chikungunya/hcp/index.html

- Food and Drug Administration (FDA). (2023). FDA News Release. First Vaccine Approved to Prevent Disease Caused by Chikungunya Virus. Retrieved from https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-first-vaccine-prevent-disease-caused-chikungunya-virus

- Leparc-Goffart, I., Nougairede, A., Cassadou, S., Prat, C., & de Lamballerie, X. (2014). Chikungunya in the Americas. The Lancet, 383(9916), 514. DOI: 10.1016/S0140-6736(14)60185-9

- Marimoutou, C., Ferraro, A., Receveur, M. C., & Thibault, F. (2012). Long-lasting rheumatic manifestations of chikungunya virus: epidemiology and therapy in southern Reunion island. Clinical rheumatology, 31(4), 631-633. DOI: 10.1007/s10067-012-1941-4

- Pan American Health Organization (PAHO). (2021). Chikungunya: Key Facts. Retrieved from https://www.paho.org/en/topics/chikungunya

- World Health Organization (WHO). (2018). Recommended Interventions for Vector Control. Chapter 4. Retrieved from https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259366/9789241511938-eng.pdf (Also reaffirmed guidance on medication use). (Also reaffirmed guidance on medication use).